Afrique

lieu

date

peuple et civilisation

"Le cymbalum est un instrument tzigane

typiquement hongrois." Voilà comment il est régulièrement présenté au

public. Mais comme son histoire le prouve, la réalité est beaucoup plus

complexe.

Le cymbalum est un instrument cordophone et

non une percussion. Il fait partie de la famille des cithares. Les cithares sont

des instruments sans manche, à cordes pincées ou frappées, montées sur une table

de résonance. Dans cette famille on trouve également le clavecin et le piano. Le

cymbalum a les cordes tendues parallèlement à la caisse sonore et dans toute sa

longueur. Selon la taille, la forme, la technique d'utilisation, l'époque et le

pays, l'instrument est désigné sous des noms différents, on en compte plus de

200. Tous les chercheurs et les musicologues ne s'accordent ni sur le classement

ni sur l'appellation de ce groupe particulier d'instruments qui va du psalmos

de l'Antiquité au

Zimbalo ungherese, nom du cymbalum hongrois.

L'histoire commence il y a bien

longtemps. Les formes les plus primitives existent encore en Afrique ce sont les cithares en cuvette, en

berceau... Ces instruments ont une caisse de résonance, et les cordes sont

tendues parallèlement à la caisse, la recouvrant sur toute sa longueur. On

frappe ou on pince les cordes de boyau ou d'écorce.

|

Instrument à berceau

Afrique |

L'ancêtre du cymbalum vient d'Asie. La trace la plus ancienne a été trouvée dans l'ancienne Mésopotamie, l'actuel Irak, elle date de 3000 avant J.C. Des archéologues ont trouvé un vase décoré, où un prêtre joue de cet instrument en le pinçant.

En Egypte aussi

on a trouvé dans une pyramide une peinture murale qui représente cet instrument.

Les musiciens étaient toujours des jeunes femmes. Sur ce dessin on voit donc une

femme qui tient l'instrument d'une main, et qui de l'autre frappe avec une

baguette. Un autre exemple est un bas-relief, concervé

au British Museum de Londres, datant VIe-

VIIe siècle avant J.C. Il représente un défilé de victoire

devant le roi Assurbanipal. Les musiciens tiennent leur instrument

horizontalement fixé devant eux à la hauteur de leur taille et frappent avec

deux baguettes, exactement comme le petit cymbalum au

XIXe siècle en Hongrie.

|

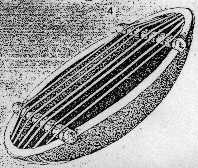

Bas-Relief Assyrien

705-681 av.J.C Musiciens à la tête d'une procession religieuse Palais de Sennachérib. Ninive |

Cet instrument est cité plusieurs fois dans

la bible sous le nom de nebel ou mizmar. Par

exemple, le roi David en 1000 avant J.C. a joué de

cet instrument. Il était un très bon musicien et il a composé beaucoup de

psaumes. Un psaume c'est un chant religieux accompagné par un instrument à

cordes pincées.

|

Francesco Cherico

Psautier enluminé fin du Xve Bibliotheca Corviniana |

Plus tard, dans l'Antiquité les Grecs ont beaucoup utilisé cet instrument et l'ont appelé psalmos. C'est de là que vient le nom, encore utilisé de nos jours : le psaltérion.

Durant l'Antiquité et le Haut Moyen Age le terme grec psalmos ou psalterion désignait indifféremment plusieurs sortes d'instruments à cordes pincées tendues sur un support triangulaire,quadrangulaire, ou en forme de "tête de cochon". Ou était composé d'une caisse de résonance de forme trapézoïdale entièrement en bois à table plate et à dos concave dont la taille pouvait atteindre 80 cm . Le nombre des cordes en boyau ou en veine variait de 5 à 15.

D'aprés la légende, Schéhérazade en

acompagnait ses récits dans les contes des Milles et Une Nuits, écrits au Xe siècle durant la 49 eme et la 169eme nuits.

"...elle pinça un instant les cordes vibrantes et , d'une

voix pleine de délices et plus douce que la brise et plus agréable et plus pure

que l'eau de roche, elle chanta..."

A partir de cette souche originelle, ce groupe d'instrument va se répandre dans le monde avec les grandes migrations de l'Histoire, les invasions, les croisades...

Souvent modifiés, enrichis, par les nouveaux adeptes, ils reviendront croiser la route de leurs ancêtres. En Europe on compte deux groupes majeurs d'instruments: les psalterions et les tympanons. En Orient le quânûn arabe est très largement répandu, ainsi qu'au Proche Orient et en Afrique du Nord.

Ce dernier est composé d'une soixantaine de

cordes et il est accordé à la gamme

diatonique, les plaquettes

ou les clés permettent d'accorder les cordes d'un quart de ton pendant le

jeu. Les cordes sont pincées à l'aide d'onglet en corne, en écaille ou en métal.

La main gauche pince les cordes avec un léger retard sur la main droite de façon

à créer une hétérophonie syncopée.

Il parvient en Europe au Moyen

Age en passant par l'Espagne. Le musicien peut

être soliste, s'intégrer dans un ensemble ou accompagner le chant

classique.

|

Cinq instruements dont

trois psaltérions de formes différentes. Musiciens et danseurs à la cour d'Alphonse X le Sage XIIIème Cantigas d'Alphonse Monastère de l'Escurial,Madrid |

Comme l'écriture des partitions n'a

été mise au point qu'au Moyen Age, même si on a des

représentations en peinture ou en dessin, on ne sait pas bien quelle musique

était jouée avec ces instruments. Mais des chercheurs ont trouvé une vieille

partition qui date de la Grèce Antique, qu'ils ont pu

décripter. C'est le plus ancien souvenir musical de l'humanité, que l'on

connaisse aujourd'hui. Ecoutez bien ce très vieil hymne grec.

MUSIQUE

Plus tard le psalmos s'est répandu en Europe avec les chrétiens. C'est par les Arabes que le santour est

arrivé au sud de l'Europe et en Espagne. Les Arabes l'ont fait connaître aussi dans leurs voyages vers

l'Extrême Orient jusqu'en Chine. D'ailleurs les Hongrois

ont connu cet instrument chez les Arabes à Byzance. Puis ils l'ont introduit en Europe centrale au moment des Grandes Invasions et l'ont

conservé jusqu'à nos jours dans leur culture.

Le

santour, qui en langue perse signifie "cent cordes", est également

un instrument arabe. Il

est fréquent en Iran, Irak

et Turquie. Il suivit le même chemin que le psalmos à travers le monde. On

trouve aujourd'hui ses descendants au Japon, en Mongolie, en Afghanistan, en Inde, en Corée ...

L'instrument

d'origine assyrienne

et hébraïque, suit en Europe le même chemin de propagation que le quânûn. Au Moyen Age il pénétrera en Espagne et en Europe centrale. Il possède de 20 à 72

cordes, avec jusqu'à 60 chevilles

fixées. Il est monté sur un support généralement à quatre pieds. Les cordes sont

frappées avec deux maillets légers. Les musiciens traditionnels jouent

essentiellement du poignet utilisant les baguettes droites.Cette technique fut

réinventée par le maître hongrois Rácz Aladár au début du XXe siècle.

La création de

l'instrumento di porco amena de nombreux changements. Les

musiciens l'utilisaient en pinçant les cordes avec un plectre ou

avec leurs doigts, ou les deux à la fois. Dans ce dernier cas la main droite

tient le plectre et joue sur une ou deux cordes tandis que la main gauche gratte

les cordes libres. Quand le musicien utilisait deux plectres, les peintres de

l'époque le représentaient en haut du tableau entre les musiciens jouant la

mélodie.

|

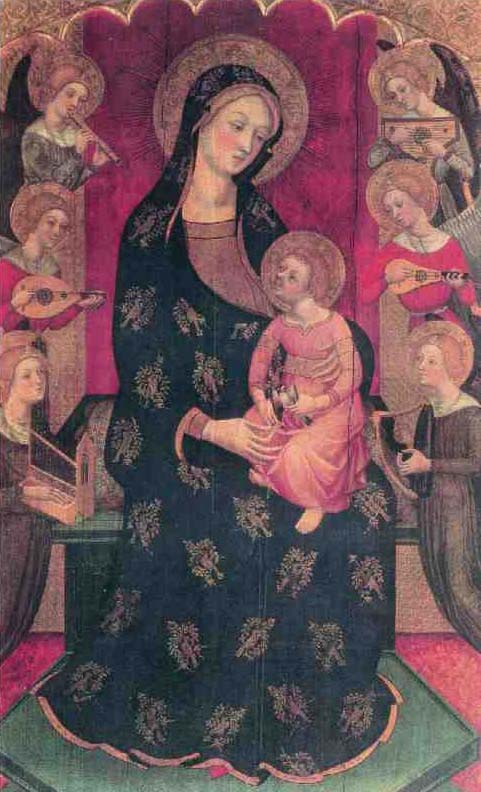

La Madone à

l'Enfant Peinture catalane du XIVe siècle Barcelona |

Quand il joue avec

ses doigts nus il fait résonner les accords et

il est alors représenté en bas de la peinture entre les musiciens jouant

l'accompagnement.

|

Juan de Séville

Madonna à l'Enfant Jésus entourés des anges musiciens détail d'un Tryptique XVe siècle Museo Làzaro Galdeano, Madrid |

Athanasius Kircher dans

Musurgia universalis en 1650 affirma que l'instrumentaliste du psalterion pouvait jouer des

musiques polyphoniques.

Jusqu'à la Renaissance, les cordes étaient en boyau. L'instrument donnait un son très doux, d'où son nom dulce melos, qui devint plus tard dulcimer. Dulce melos est cité pour la première fois dans le manuscrit de l'Escurial "Los cantigas de Santa Maria" datant du XIVe siècle et dulcimer dans un poème anglais, "The Squyr of Lowe Degre". Les musiciens l'utilisaient lors des messes en pinçant les cordes. L'instrument pouvait être soit tenu contre le corps, soit posé sur les genoux.

A partir de 1350, suite à l'accroissement de la demande de l'industrie textile, les perfectionnements apportés à la fabrication des fils métalliques en Allemagne, les rendirent plus disponibles et accessibles à tous, y compris aux musiciens. Les cordes de boyau du psalterion ont pu être remplacées par des cordes métalliques en Europe de l'Ouest.

A partir du XIVe

siècle, avec l'apparition des cordes métalliques, le tympanon

était posé sur une table et frappé avec de fines baguettes de

bois.

Les deux types d'instruments, psalterion pincé et tympanon frappé, se développeront parallèlement. Le dulce melos méditerranéen à cordes de boyau a une sonorité chaude, douce, sourde et de courte durée. Le psalterion gothique à cordes métalliques a une sonorité froide, métallique et de longue durée. En raison de sa forme et de cette sonorité, les italiens l'ont appelé par dérision, instrumento di porco, puis au XVIIe salterio tedesco, c'est à dire salterio allemand.

Il est intéressant

de mettre en relation l'impossibilité de pincer longtemps avec ses doigts des

cordes de métal et l'arrivée dès 1404 d' instruments capables de faire cela mécaniquement : le

clavicorde, l'épinette et le clavecin. Plus tard le martèlement aussi pourra se

faire indirectement comme dans le cas du piano, qui est donc le descendant du

tympanon, du Hackbrett et du cymbalum.

En Europe les musiciens utilisaient cet instrument pour les

cérémonies liturgiques en pinçant les cordes. A partir du XIVe siècle on jouait en frappant avec de fines baguettes

de bois. Le cymbalum fût très populaire. On le trouve représenté sur de

nombreuses peintures, ainsi que dans de vieux manuscrits, dans la main des

anges, des apôtres et même de l'enfant Jésus.

|

Jacob van

Ootzanan Adoration de l'enfant Jésus 1512 détail Museo du Capodimonte, Naples |

| Maître du Haut

Rhin La vierge et l'enfant XIVe Städelsches Kuntsinstitut, Frankfurt. |

|

Cependant au XIIe siècle l'orgue remplaça progressivement le psaltérion dans les églises.

Dans son Décameron écrit entre 1349 et 1353, Boccace fait référence à certaines chansons qu'on jouait au psalterion, le cinquième soir par exemple. Dans les archives de la cour d'Alfonse X (1252-1284) il est fait mention de nombreuses fois de joueurs de "quânun". Ainsi, jusqu'à la fin du XIIIe siècle il est fréquemment utilisé par les troubadours pour accompagner leurs chants.

Ma dame Musique aus clochetes

Et si clerc plain de chanconnetes

Portoient gigues et vieles

Salterions et fleüteles.

Le tympanon dés le XVe

siècle il est devenu l'instrument de la noblesse par excellence. Dans

chaque château le psaltérion était l'instrument de loisir incontournable pour

les femmes nobles.

|

Symphonie du

thympanon, du Luth et de la Flûte d'Allemagne.

"Un Concert est charmant lors qu'il est bien d'accord Et qu'on scait justement suivre sa tablature; Mais il est bien plus doux, ou je me trompe fort, Quand l'amour prend plaisir de battre de la mesure." XVIIIème |

Au XVII - XVIIIe siècle l'instrument

commençât à connaître une renommée constante: compositions originales de Paolo

Salulini (1709-1780),

Melchior Chiesa, Carlo Monza (1735-1801),

Niccolo Jommelli (1714-1774),

Georg Reutter, Maximilian Hellmann, Antonio Vivaldi (1678-1741) ...

MUSIQUE

Un musicien allemand nommé Pantaleon Hebenstreit construisit un immense instrument. Il mesurait 3 mètres de long. Il était constitué de 260 cordes. Seul un virtuose possédait la capacité d'en jouer. Le roi Louis XIV appréciait beaucoup les prestations du maître Hebenstreit.

Le choix du nom de cette

invention restat longtemps une énigme pour son créateur. La légende raconte que

celui qui le choisit fût le Roi Soleil lui-même.Voici donc un récit de la petite

anecdote:

"Comment

s'appelle votre instrument ? lui demanda-t-il un jour.

Je ne sais pas, Sire, répondit

piteusement le maître Hebenstreit.

Eh! Bien appelez-le pantaleon pour que durant

chaque récital l'on vous rende hommage !"

Ainsi le psalterion géant s'est appelé

pantaleon. Le maître a joué dans plusieurs villes, et pendant

longtemps dans la même ville que Johann Sébastian Bach. A-t-il joué des pièces

de Bach ? L'histoire ne le dit pas mais l'oreille musicale l'espère

!

Que sont devenus ces immenses pantaleons ? Ils ont disparus. Ils étaient trop grands, trop difficile à jouer et presque impossible à accorder. Mais son petit frère, appelé cymbalum hongrois, existe toujours, et il sert surtout à animer des scènes de folklore.

|

Canzi Àgost (1808-1866) Vendange en région de Vàc détail d'un Tryptique Détail |

Le cymbalum était un

instrument populaire de petite taille, parfois portatif pour accompagner des

fêtes paysannes, mariages, vendanges... Il était souvent l’œuvre de son

interprète, trop peu connu du grand publique pour être produit par les

ébénistes. Dés le XVIIIe

siècle, les orchestres tziganes l'adoptent et leurs virtuoses

mettent au point un nouvel effet très particulier : le tremolo.Celui-ci

accompagne admirablement des instruments comme le violon et la contrebasse sur

des morceaux de musique populaire .

MUSIQUE

Les instruments contemporains peuvent dater du début des années 1900. A cette époque on l'enseignait déjà dans les écoles de musique. Mais la relève était aussi assurée par le Hackbrett qui est toujours utilisé pour le folklore dans les pays alpins.

Mais comment les cymbalistes habitués à jouer du folklore ont-ils retrouvé la musique plus ancienne ?

Ce progrès eut

lieu en Suisse et à

Paris au début du siècle. Un cymbaliste

hongrois, Rácz Aladár, jouait du folklore et des improvisations dans différents

cafés. Un jour chez un bouquiniste, il découvrit tout un carton de vieilles

partitions pour quelques sous. Ayant ainsi trouvé de magnifiques pièces de

musique dans cette boîte, comme par exemple des oeuvres de clavecinistes

français: Couperin, Rameau, Daquin, D'Andrieu etc. Avec les encouragements du

chef d'orchestre, Ernest Ansermet, il commença à les jouer et il pût conquérir

un public plus large. D'autre part de grands compositeurs comme Debussy, Ravel,

Stravinsky, Bartòk et Kodàly composèrent pour cymbalum.

De notre temps, depuis les années

60 le cymbalum vit sa renaissance grâce aux nombreux compositeurs contemporains

comme Kurtàg, Boulez etc.